ここも茅葺屋根の予定だったが、茅葺作業に懲りてやめた

とんがり屋根の予定で真ん中に柱を立てたが構造が複雑になり、時間を取られそうなのでやめて、中心の柱は外す

桁と梁をとりつけ、梁の中心に束を立てる

棟をユンボで乗せる

丸太の垂木を取り付ける

野地板をはる下地材を取り付ける

野地板をはる

野地板のはりつけ完了

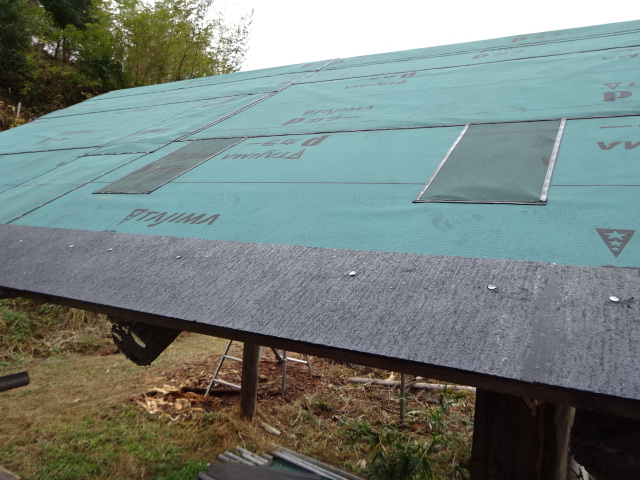

ルーフィングをはり、とりあえず防水はできた、本格的な屋根ふきは後で行う

しばらく(3年ほど)屋根はルーフィングだけで防水していたが、台風14号によりルーフィングの一部が剥がれた、これを機会に屋根をふく事にした。

足場ととして鉄パイプを組む。

まずルーフィングを貼り替える

釘がでてルーフィングが破れた場所は上からふせた

素人でもできるスレート瓦(商品名コロニアル)とした、まず軒先にスタータを釘で止めてゆきます。

垂木は丸太で歪んだり、太さの違いがある、よって屋根に凸凹があり、変形で割れやすいスレート瓦は適さない事が分かったが、すでに材料を調達しており、このまま進めることにした。

スタータの上にコロニアル瓦を打ち付けてゆく

スタータと半分位置をずらして貼ります、これは瓦の継ぎ目から漏れた雨がスタータ上を伝い屋根の雨漏りにならないようにするためです。

念のために繋ぎ部分にコーキングをしている(これは不要です)

コーキングは劣化するので、瓦で防水する

2段目をふく

つなぎ目からの雨漏りを1段めが防ぐために、半割したスレートを最初にはります

切断はデイスクグラインダーで行った、切断時に粉塵がでます、防塵マスクをしてください。

後は1枚のスレート瓦を貼って行く、最後の一番端は寸法に合わせて切断したものをはる

同じ要領で棟まではります

すべって作業にならないので、ロープを伝いよじ登る

棟部の作業は足場がいる、鉄のパイプを組み足場とした

棟の上をカバーする材料です

構造からすると、棟の両サイドに木材をはり、これにをカバーし両端に釘付けするもののようです。

カバーの立ち上がり寸法が20mmです、この厚さの木材を持ち合わせていない

よって胴縁(28mm)を削ることにした、鉋で削ったが埒が明かない。

電気鉋で削る

削った後に防腐処理をする

屋根の切妻部分に瓦押さえと水切りを兼ねたL金具を打ち付ける

次に棟の両サイドに木材を止めます、瓦にビスを直接うつと割れます、よってスレート用のドリルでまず穴を開け、そこにビス止めをする

屋根の完成

カバーをして、両サイドを釘で止める(錆びないようにステンの釘を使用した)

もともとは茅葺屋根を想定していたが、東屋1の作業で懲りてスレート屋根にした

自分で行えば材料費だけで出来る。